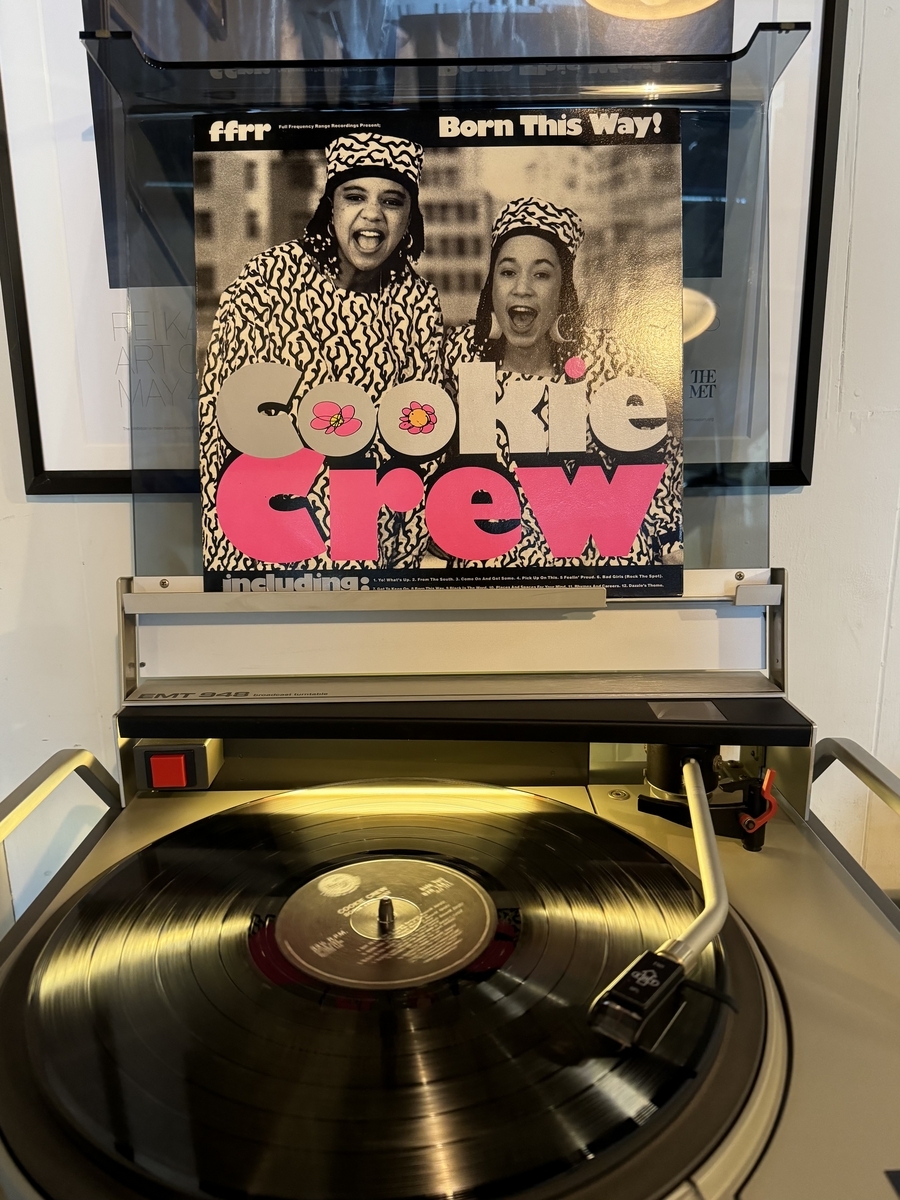

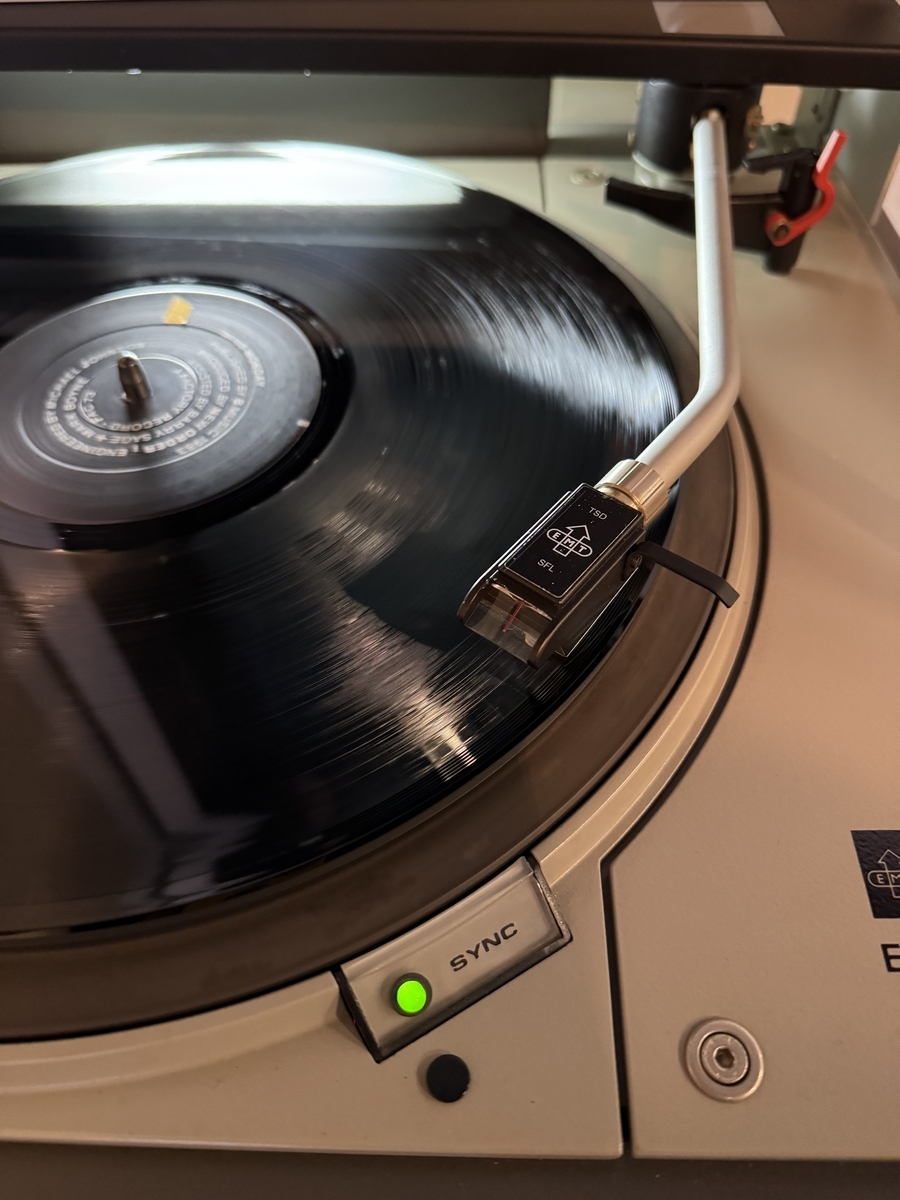

拙宅にEMT948が来て3ヶ月程、音もですが操作感や他の機材との使い分けなどシステムにすっかり馴染んできました。何かを触って音の変化を楽しむオーディオモードでなくひたすらレコードを聴き続けられる感じで平穏な音楽生活が訪れています。

久々に3台体制になったレコードプレイヤーでしたが、新しくメインというかユニバーサルユースに使うEMT 948と更に聴き込む為のSTSTという使い分けになっていくようになって3番目のMissionの方はイマイチ出番が少なくなっていました。

と言ってもデザインがとても好みで置いてあるだけでも絵になるプレイヤーなのでこれはこれ良いかと思っていた所、友人がMissionを使いたいという事で貰われることに。

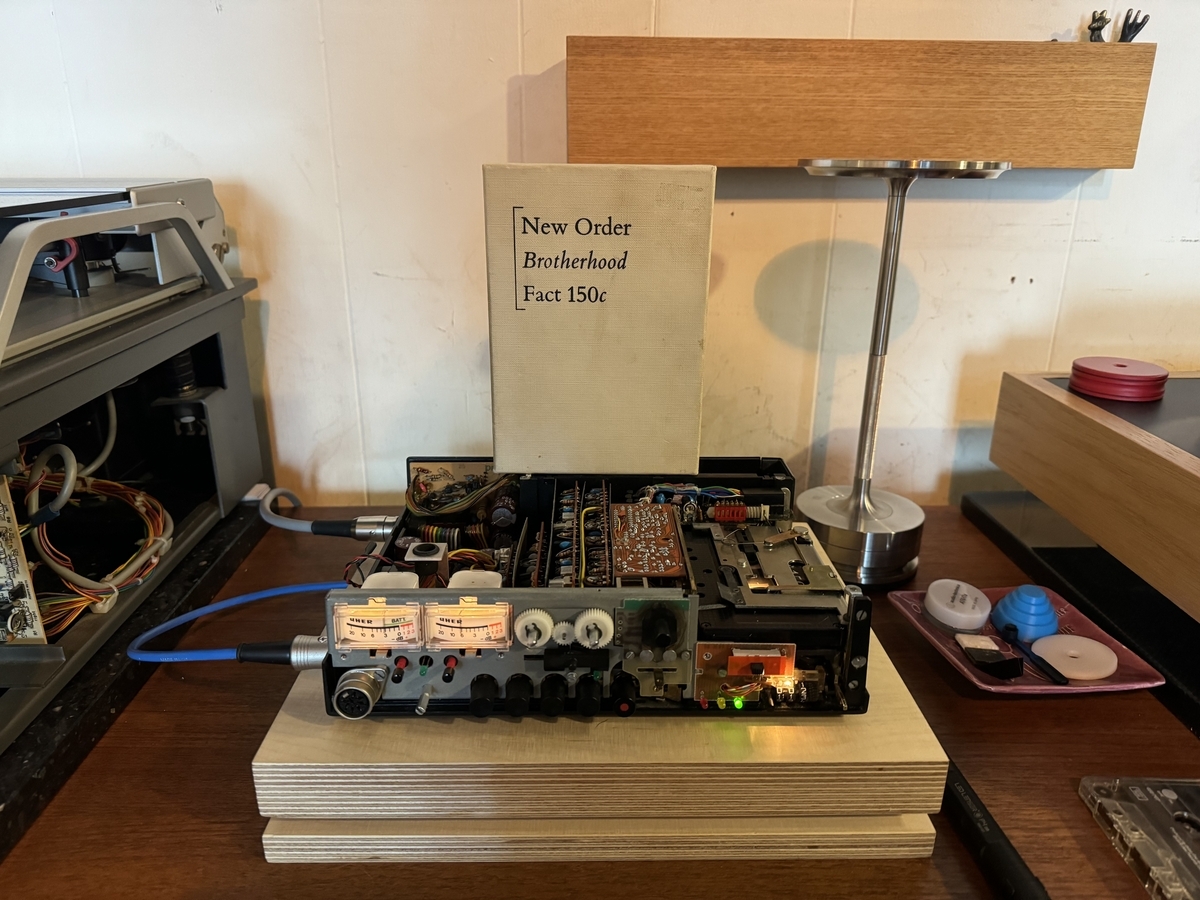

そうなるとMissionの空いたスペースに何か置かないと寂しいのでプレイヤー3台以前の状態、UHER CR240を戻す事にしました。

久しぶりに置いたUHERはやはり格好良く、見ているだけでも良い気分です。

せっかく戻したのだからテープでも聴いてみるかとカセットを入れて掛けたところ少し動きに安定感がありません、テープ伸びてるのか?試しに他のテープでも掛けてみると同じような感じなのでこれはと思い少し手を入れてみる事にしました。

とりあえず自分に出来そうなのはベルト交換ぐらいなのでeBayでドイツのセラーからCR240用のベルトセットを入手し分解開始です。

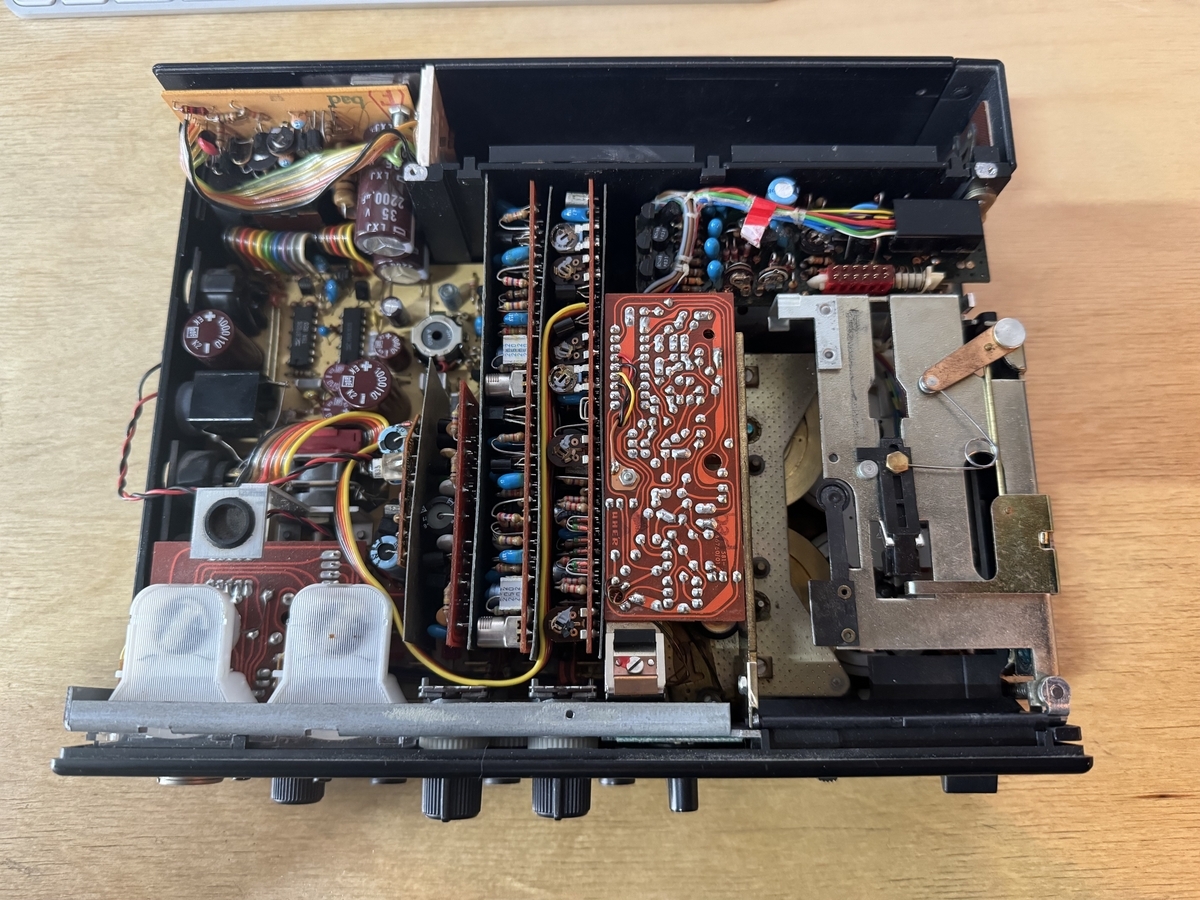

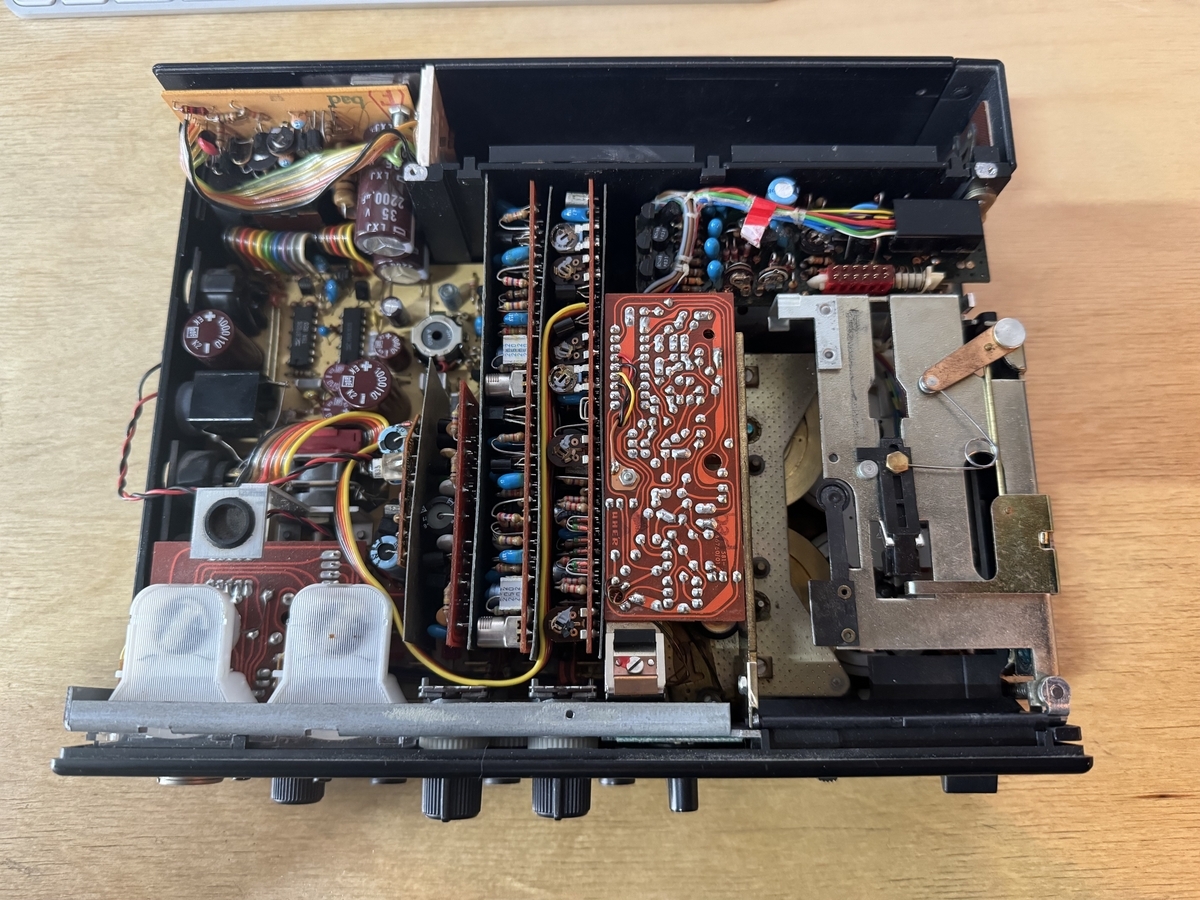

まずは上蓋を外し、カセットのガイドユニットを取り外し

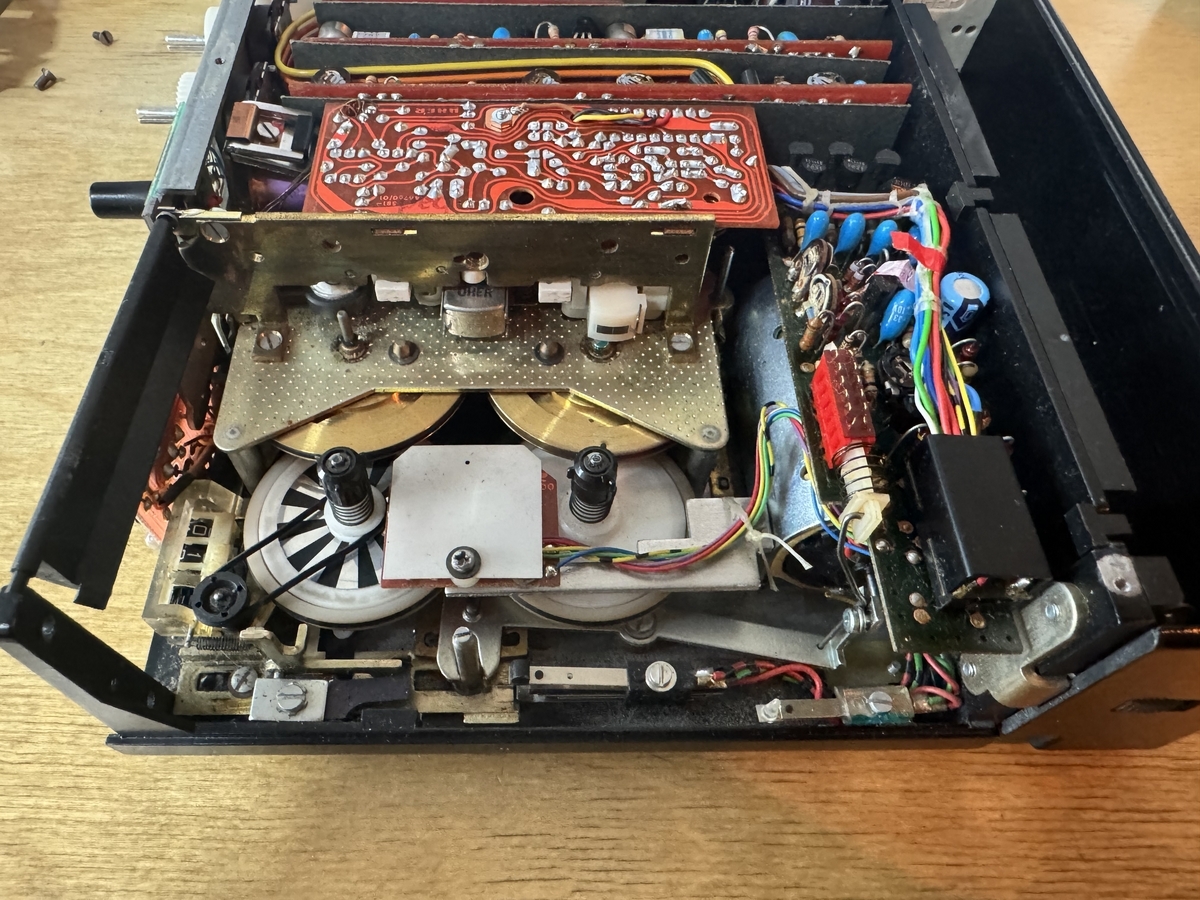

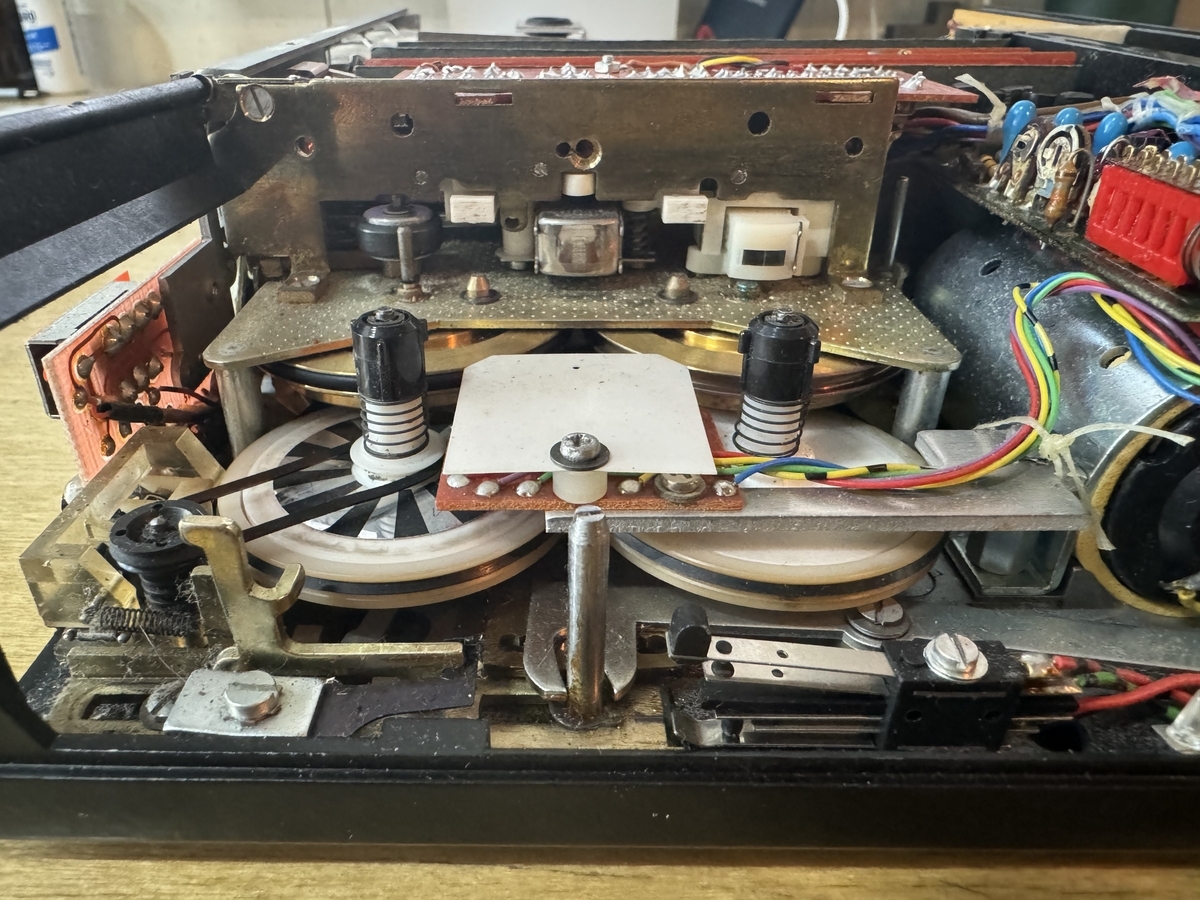

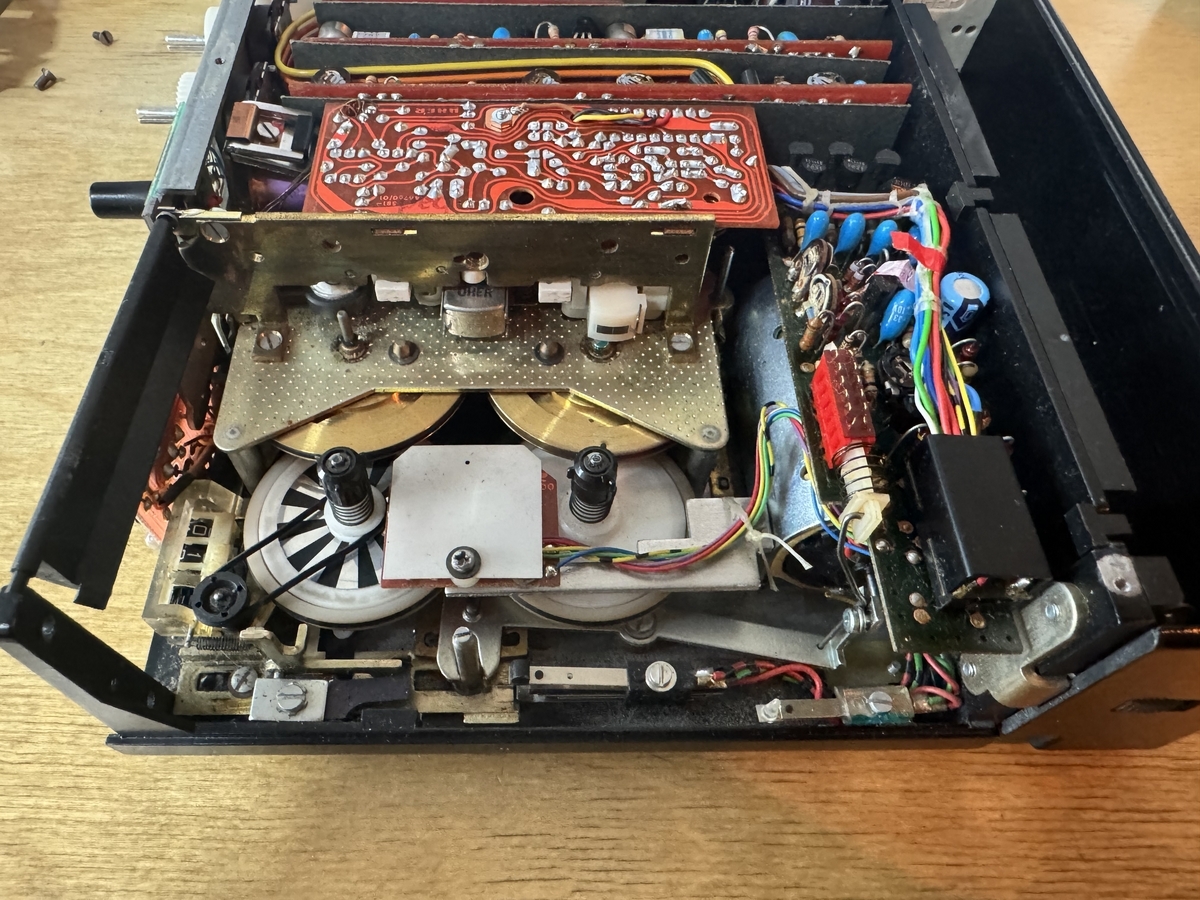

ベルトが掛かっているヘッド下を観察。

何やらややこしそうなレイアウトで交換するのに苦労しましたが、なんとか交換。

ベルトはメインのベルトだけオリジナルから交換されていてそれが原因だったかも。

さて、交換も完了してランニングテストしますがまだ安定しません、というかスピードが遅いです。

これは何か調整が必要とネット上でマニュアルを探しますと意外に簡単に発見しPDFのマニュアルをダウンロードできて調整方法を確認。

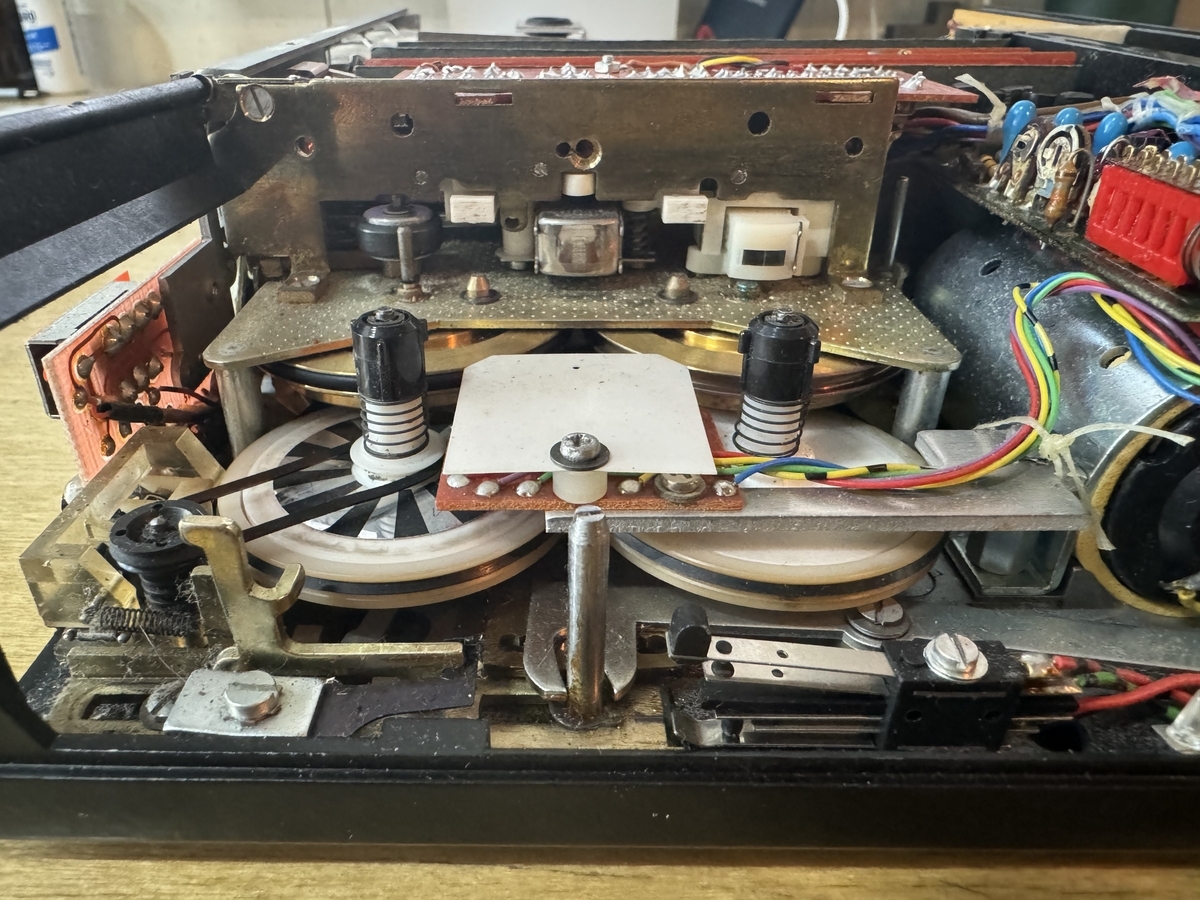

スピード調整の前にどうもピンチローラーも怪しいのでこちらも点検。

やはりツルツルピカピカでこれではと部品を探しますが、なかなかピッタリの物が見つからず、仕方ないので一皮剥くように少し加工して装着。

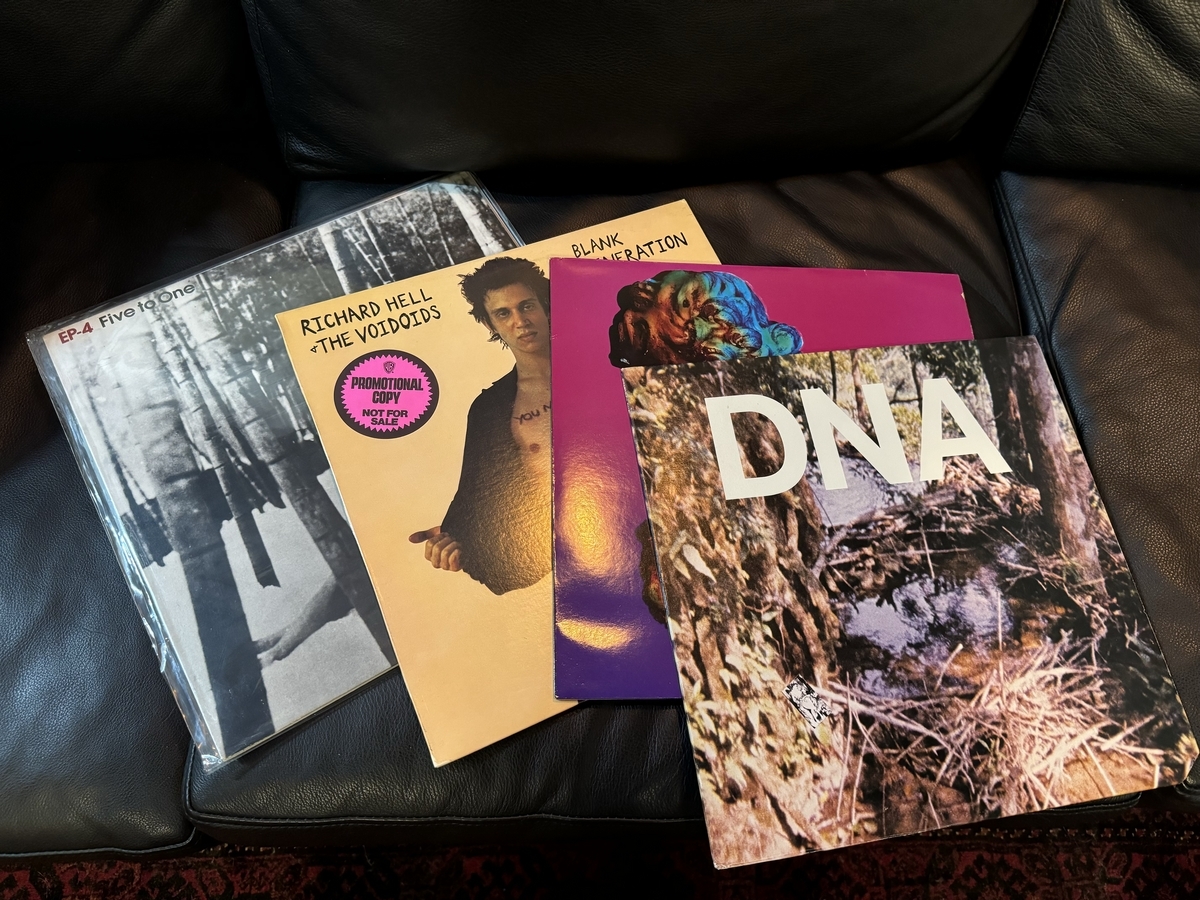

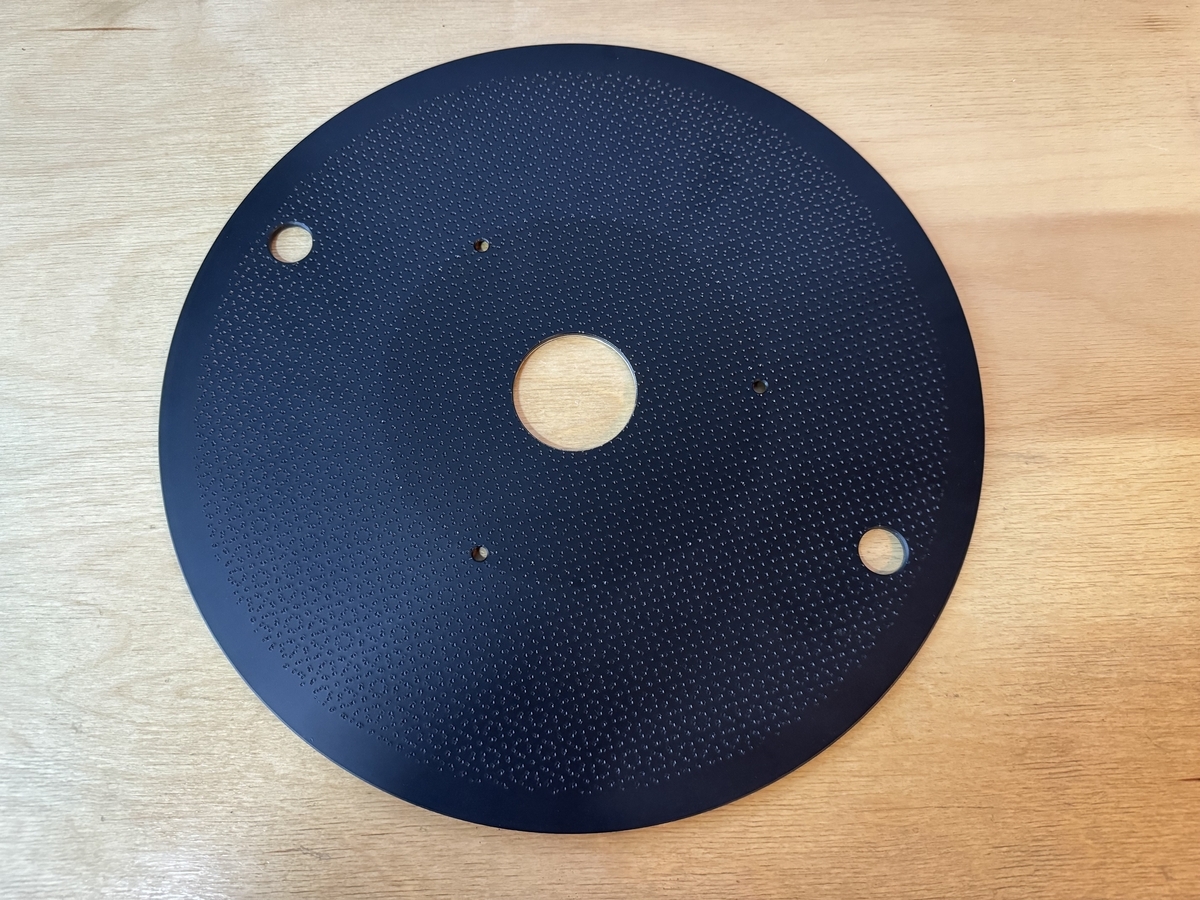

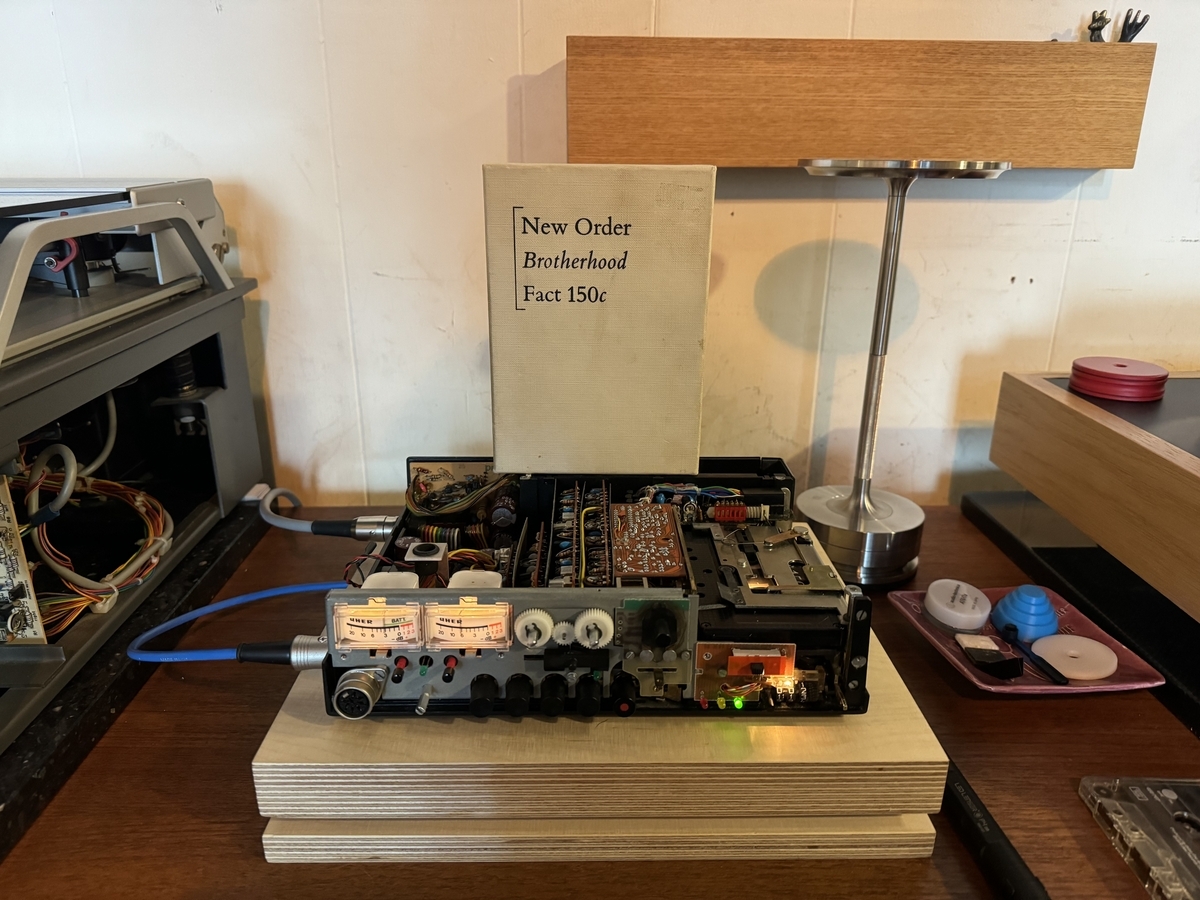

そして最終調整に用意したのはこちら。

440Hzのテストトーンテープと 管楽器用のチューナー。これを掛けてチューナーを見ながら調整しました。チューナーはワウフラッターもみれるのでレコードプレイヤー用にも便利かも。

最終テストも良好で調整無事終了。パネルを組み戻して完成です。

これでしばらくは楽しめそうです。そして少しだけおまけの加工。

パネルの固定ネジが普通のプラスだったのをチタン製のキャップスクリューに変更。

少し高級感が増したかとw

今回Uherを整備するにあたって大変参考になったのがこちらのブログ。

blog.goo.ne.jp詳細な記事がたいへん参考になりました。

そしてスピーカー側も少し変更。

一旦はサブスピーカー用にと導入したGoldmundのアンプは結局例によってサブスピーカープランは却下に伴い撤去し元のように戻しました。でもクイックシルバーは置いた感じが好きなのでそのままに残してあります。ちょうど良い感じの置き台も見つけて良い感じ。

竹の集積材で出来たこのボード、実はIKEAのまな板。アンプに合った大きさと意外に程よい重量感のしっかりした作りでまさにピッタリです。そして安い(笑)

と結局一回りして元に戻った感のあるオーディオ生活ですが良いのか悪いのか・・・・・

サクッと接続して鳴らしてみた感じやはり10は良いな〜と。

サクッと接続して鳴らしてみた感じやはり10は良いな〜と。